闻

新闻中心

NEWS

中国低碳城市发展:愿景和现实之间

来源:http://www.ftchinese.com/story/001066469

|

作者:FT中文网

|

发布时间: 2016-03-04

|

2706 次浏览

|

分享到:

深圳以节能减排低碳发展为突破口,大力推广绿色建筑,目前深圳已成为目前国内绿色建筑建设规模、建设密度最大和获绿色建筑评价标识项目最多的城市之一。深圳建科大楼办公区单位面积用电量为深圳市普通办公建筑的40%-70%,其中照明用电节约75%,空调用电节约40%,每年可减少二氧化碳排放1622吨,比普通建筑减少58%的排放量。而且其造价仅为一般办公建筑的60%-70%。

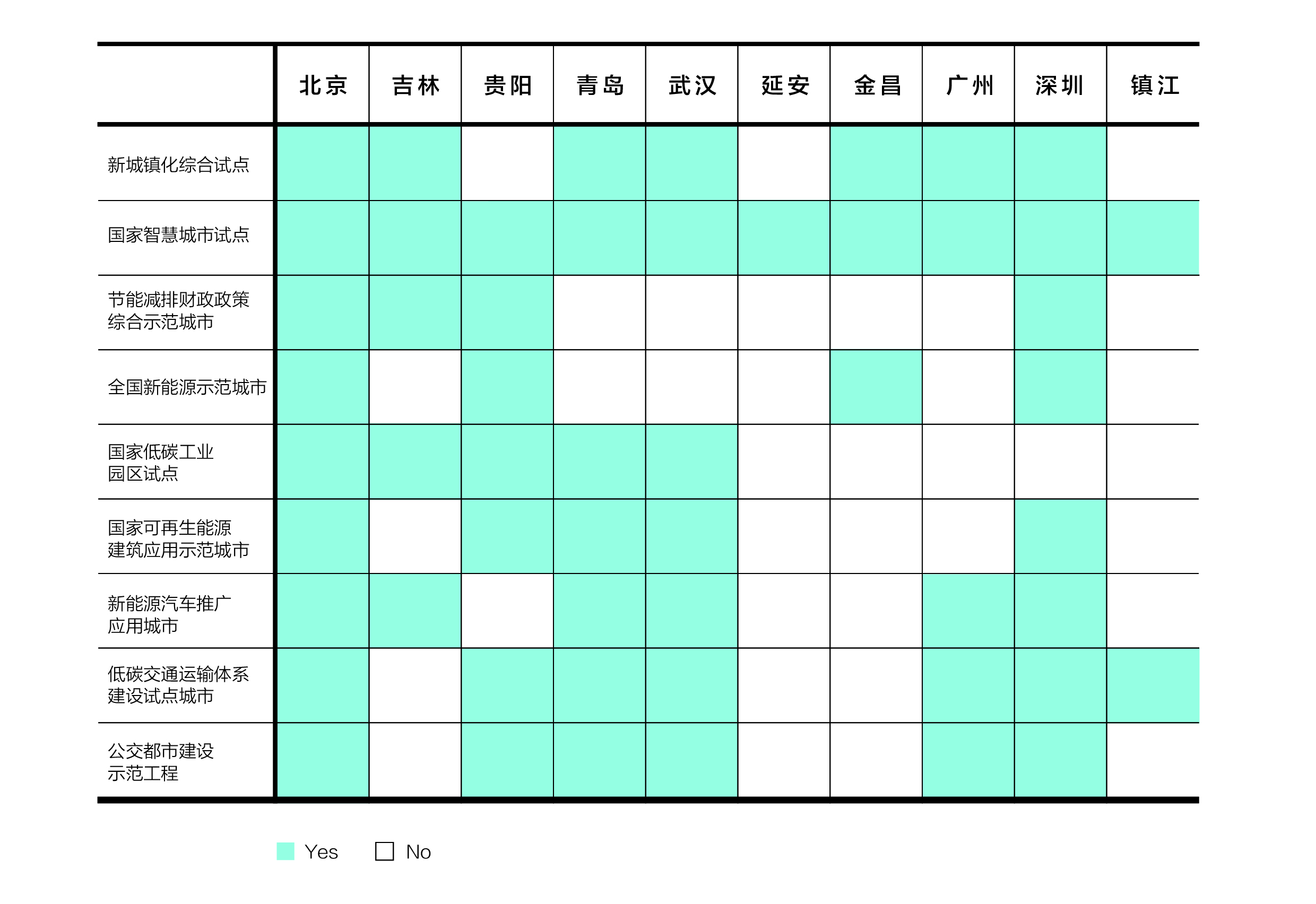

绿色创新发展中心(iGDP)制图。

这些城市减排的雄心是否得到足够的行动力支持?大多数宣布峰值目标的城市没有公布详细的分析和碳减排路线图研究,因此很难判断行业行动是否能够实现其减排或峰值目标的愿景。或许对于这些城市而言,提出愿景本身就意味着减排行动前行了一大步。

衡量低碳城市实际减排效果似乎还为时尚早。一方面试点都制定了高于国家要求的减排目标(国家要求碳强度十二五期间下降17%),且到目前为止都有望提前超额完成任务。另一方面,某些低碳试点城市历史欠账严重,如河北省保定市在中国“污染最严重城市”榜单名列首位。考虑到大气污染和温室气体排放同根同源,这些现实让低碳试点毁誉参半,也给新阶段城市低碳发展提出了更大的挑战。

在目前阶段低碳试点最大的贡献在于体制建立和机制创新。低碳城市试点深化了地方对于低碳发展概念的理解,各地应对气候变化的管理体制从无到有,地方研究机构编制碳排放清单、编写低碳发展规划的决策咨询能力大大提高。碳市场碳金融也逐步融入主流经济工作,已经是开弓没有回头箭,要走向全国大市场。

2015年岁末,有两件事开启了城市发展新阶段。12月12日,近200个国家在巴黎气候变化峰会上达成“巴黎协定”,城市将成为全球落实应对气候变化承诺的重点。大约一周之后的北京,中央城市工作会议时隔37年后再次召开。中国的最高决策机构重申城镇化要走“集约、绿色、智能、低碳”的新型城镇化道路。

弥合愿景和现实之间的差距需要行动和落实,看不见摸不着的碳减排目标终究需要体现在城市品质和人民生活的提升上。发达国家的经验表明,关注和优化人的需求和期望,致力于建设环境宜居、经济繁荣、管理精细化、开放公平的城市,也必将能够实现绿色低碳的愿景。